La Colección Mansilla de la Biblioteca Nacional

- Ya está disponible, de manera virtual, la Colección Mansilla de la Biblioteca Nacional, coordinada por la reconocida investigadora Sandra Contreras.

- Un repaso por una obra y una figura fulgurantes.

En el comienzo de Una excursión a los indios ranqueles, que escribió en 1870 a la vuelta de su expedición a las tolderías, Lucio V. Mansilla cuenta que es posible disfrutar por igual de unas trufas en París, unas ostras en Nueva York o una tortilla de avestruz en plena pampa. Se muestra multifacético y cosmopolita, excéntrico y versátil, siempre seductor.

Como si estuviera impulsada por estos mismos rasgos, la Colección Mansilla, creada por la reconocida investigadora y ensayista Sandra Contreras y disponible para todos en el sitio de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, se adecua a entradas múltiples, apropiaciones diversas, usos que van de la mera curiosidad lectora por la escritura mansillesca a la investigación historiográfica más rigurosa. Como su protagonista, es abierta y expansiva, accesible a la vez que sumamente precisa. Y nos convierte, al mejor estilo del autor, en excursionistas de su propio archivo.

Un libertino de la pluma

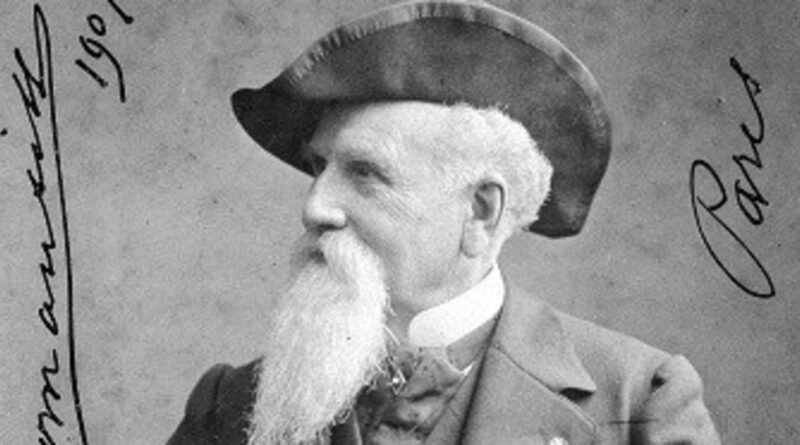

Mansilla emprendió de entrada dos acciones que lo terminaron definiendo más que cualquier título, cargo o apellido: viajar todo el tiempo y escribir sin parar a lo largo de su vida. Una vida extensa que empezó en 1831 en Buenos Aires, abarcó casi todo el siglo XIX, desde los enfrentamientos políticos entre rosistas y antirrosistas a la reñida consolidación del Estado argentino, y acabó en 1913 en París, por lo que llegó a incursionar en el increíble prólogo al siglo XX, con toda su creatividad artística y sus transformaciones tecnológicas. Mansilla fue militar, hombre de Estado, miembro de la elite, pero sobre todo, y a la vez que un gran viajero, fue un escritor. Indudablemente, por su excepcionalidad en el relato documental filoetnográfico y en el uso antisolemne de la primera persona, Una excursión a los indios ranqueles, antes dado a conocer en el periódico La Tribuna y enseguida en libro, y Entre-nos, donde reunió las causeries difundidas en la prensa entre 1888 y 1890 con el título “Charlas del jueves”, resultaron los puntos brillantes de su obra.

Los demás volúmenes que publicó, desde relatos de viaje a perfiles de figuras públicas, libros de máximas y hasta un par de piezas teatrales (De Adén a Suez, Una venganza africana, Retratos y recuerdos, Estudios morales, Rozas, Mis memorias, entre otros), dan prueba de una dedicación constante que, por un lado, afirma el registro memorialista, y, por otro, muestra de un modo particular la ligazón entre literatura y periodismo, ya que la prensa es una suerte de archivo de casi toda su obra. Esa misma fruición de escritura, propia de muchos hombres del XIX, empezando por Domingo F. Sarmiento, su par antagónico, provocó lo que podríamos llamar, a su vez, fruición de la crítica.

Al principio, antes de internet y el universo digital, se trató del rastreo de las causeries en la prensa de la época para determinar su ubicación original, del descubrimiento de muchas que no habían llegado al libro, de la relectura de unos textos que permitían reconstruir la visión de mundo de Mansilla a la par que servían de testimonio político, cultural y social del pasado y el presente. Más tarde, ya con el refuerzo del mundo digital, se persiguieron indicios dispersos sobre otros escritos suyos, y así surgió, por ejemplo, Ecos de Europa, una columna que mantuvo en los comienzos de la década de 1880.

Recientemente, siguiendo otra ruta, fueron halladas, también por Sandra Contreras, las inéditas e imperdibles Cartas de Amambay, donde encontramos al mejor Mansilla escribiendo a raíz de su fallida aventura en la búsqueda de oro por tierras paraguayas a finales de la década de 1870. Su obra, una vez abierta, parecía inagotable.

Después de todo, él mismo lo había dicho en una de sus últimas causeries, “Namby Pamby”, al ironizar sobre el “libertinaje de su pluma” y acudir a la figura del penny a liner (ese gacetillero que escribe una línea por centavos) para demostrar lo que podría haber ganado con la cantidad de palabras de sus escritos. Y encima, todavía faltaba más.

Una cantera literaria

Cuando en una entrevista que le hicieron en 1906 para la prensa francesa a propósito de la situación en la Argentina encontré su analogía entre la política y las canteras, pensé que se ajustaba perfectamente a lo que ocurría entre la investigación en literatura y su obra: en política, afirmaba Mansilla, y en el archivo, agrego yo, “nunca hay que –como dicen los mineros cuando se trata de descubrimientos– afirmar ni gritar, hay que ver”.

Eso es lo que supo hacer Sandra Contreras, a esta altura la crítica que mejor conoce y ha leído la obra de Mansilla: sin estridencias ni declaraciones concluyentes, se dispuso a ver qué era lo que había. Para eso, como directora del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad Nacional de Rosario, donde también es profesora titular de Literatura argentina, armó un equipo de trabajo que se dedicó en los últimos años a investigar la producción de Mansilla en la prensa periódica y entró actualmente en su segunda etapa.

Así surgió esta Colección Mansilla, virtual, abierta y accesible, que cuenta con la reproducción facsimilar de un conjunto enorme de sus escritos, muchos de ellos total o parcialmente desconocidos y cuya transcripción está aún en proceso, a los que acompañan materiales complementarios sobre su obra. Pero la Colección no es apenas un repositorio como tantos: cada periódico y cada texto tiene su correspondiente nota de investigación, algunas de ellas fascinantes, que nos deja ver toda una parte del mundo cultural del siglo XIX rioplatense del que Mansilla fue uno de sus protagonistas.

Es por todo eso que al ingresar a la Colección podemos mirar a Mansilla de nuevo y entonces, también nosotros, volver a verlo. Ahí está muy joven, en 1858 en Paraná, redactando ambiciosamente el editorial de El Nacional Argentino, el primer periódico que dirigió. Y muchos años después, al final del siglo, llorando la muerte de su madre, Agustina Rosas, hermana de quien fuera gobernador de Buenos Aires, y alabando su formidable belleza nada menos que en una revista madrileña. Allí lo vemos instalado en Europa, presentado como “una de las personalidades más eminentes de la colonia sudamericana en París”, en una entrevista de comienzos del siglo XX realizada por un periódico republicano de izquierda y reproducida por varios medios franceses. En la Colección, además, se recuperan importantes artículos sobre política, como el que Mansilla publicó en Montevideo en 1877, en el que combina burlonamente una crítica a Sarmiento con la anécdota del pirata que confesó haber realizado un robo en un tren con argentinos, justamente en los años del exilio sarmientino en Chile, cuyo botín estaría enterrado en el desierto de Atacama.

Doy estos ejemplos sólo para ilustrar el modo en que la reproducción original de materiales conocidos y el descubrimiento de muchos nuevos, tanto como su minuciosa descripción y puesta en contexto, contribuyen a profundizar el conocimiento de uno de los escritores más leídos y enseñados del siglo XIX, uno de los imprescindibles de la literatura argentina y, estoy convencida, el más contemporáneo. Pero este es solo el aspecto más evidente de lo que podemos considerar un hito para la investigación en literatura.

Mirar distinto

También en Una excursión a los indios ranqueles, Mansilla cuenta lo que apenas un par de años antes hacía en la guerra del Paraguay, cuando no soportaba la visión que tenía ante sus ojos: “subía al merlón de la batería, daba la espalda al enemigo, me abría de piernas, formaba una curva con el cuerpo y mirando al frente por entre aquellas, me quedaba un instante contemplando los objetos al revés”. Es una posición a la que aconseja recurrir porque da “un efecto curioso para la visual”. ¿Por qué no probarla?

Más allá de las diferencias ideológicas con una guerra obtusa y evitable que empezó con la presidencia de Bartolomé Mitre y siguió con la de Sarmiento, interesa pensar cómo una intención y una práctica como las que constituyen la Colección Mansilla presentan una perspectiva diferente e imprescindible para considerar varias de las cuestiones que, con su propio grado de dramaticidad, acechan últimamente el campo de la investigación en letras y humanidades en general. Para empezar, muestra el valor del trabajo en archivo, la importancia de constituir equipos que lo lleven a cabo y su relevancia en términos críticos, patrimoniales e institucionales.

Con resultados a la vista, ofrece una respuesta sólida y concreta a muchos de los cuestionamientos sobre el lugar que deben ocupar las investigaciones específicas en nuestra sociedad. Solo que para ello no basta la convicción en el aporte irreductible de la tarea crítica de las humanidades: precisamos que esté garantizado materialmente, y simbólicamente, el funcionamiento de las instituciones públicas vinculadas a los estudios de literatura.

Una investigación como la que da lugar a la Colección Mansilla puede cambiar los modos de leer. Me gusta pensar a Mansilla como un escritor profesional a su manera: a expensas de su clase, su fortuna e incluso sus confesiones. Como un cosmopolita de las letras al que, si siempre se vio como un excéntrico, no solo fue por haber cumplido ese papel casi a rajatabla, sino porque su modo de mirarse burlonamente a sí mismo y de ver comprensivamente a los otros quedó desplazado ante interpretaciones antagónicas del presente que buscaron enfrentar una y otra vez la civilización a la barbarie.

A la sombra del belicoso Sarmiento, sin embargo, con Mansilla podemos entretenernos yéndonos de excursión por todas partes, y también, con él, podemos aventurarnos en un pasado a partir del cual elegir un itinerario diferente para ver la historia y la cultura argentinas.

Alejandra Laera publicó Ficciones del dinero y ¿Para qué sirve leer novelas?

Fuente: https://www.clarin.com/revista-n/excursion-genio-mansilla_0_UFEij5A13y.html